|

Le site pour découvrir et aimer la Lozère |

|

carte

- géographie

- Aubrac

- Margeride

- Causses

- Cévennes

- histoire

- hommes

- faune

- flore

- gastronomie

photos - cinéma - livres - peinture - hébergement - activités - Bête du Gévaudan e-card - fonds d'écran - liens - plan du site - CNIL - Livre d'Or - la lettre - contact |

| >>accueil>>géographie>>géologie |

Un peu de géologie

A l'origine de la création des départements, la Lozère

a failli s'appeler "Lozère des sources" tant il est vrai qu'elle est

un véritable réservoir pour les bassins du Rhône, de

la Garonne et de la Loire. Mais elle aurait aussi bien pu s'appeler "Lozère

des pierres".

En effet, les pierres façonnent ce pays et lui donne son caractère

et peut-être aussi celui de ses habitants. A chaque pays correspond

une pierre. Ainsi l'Aubrac est le pays du basalte, la Margeride celui du

granite, les Cévennes celui du shiste et les Causses celui du calcaire.

Intéressons nous à ces pierres...

Mégalithes

Qu'est-ce qu'un mégalithe ? Si on croit le dictionnaire : n.

m. Monument formé de gros blocs de pierre brute (dolmen, menhir, etc.).

Certaines civilisations du néolithique et de l’âge du bronze

ont élevé des monuments funéraires formés de

très gros blocs, dont certains ont été apportés

de fort loin. L’extraction, le transport sur patins de bois (glissant sur

des rondins) exigeaient des techniques très évoluées.

Les menhirs (pierre levée) sont en groupe ou isolés; le plus

grand, aujourd’hui renversé, nommé Mané-er-Hroëk

(pierre des fées), à Locmariaquer, en Morbihan, mesure 20,50

m et pèse 347,5 tonnes. Les alignements de Carnac (Morbihan) constituent

le plus grand ensemble mégalithique du monde (plus de quatre mille

menhirs, répartis en trois sections). Il faut aller en Inde et au

Tibet pour trouver des monuments analogues. Les cromlechs sont composés

de blocs dressés en cercle. Le plus grandiose est celui de Stonehenge,

en Angleterre. Il s’agit vraisemblablement d’un sanctuaire du culte solaire.

Les tombes mégalithiques sont réparties en deux grandes catégories:

les grottes sépulcrales, naturelles ou artificielles (hypogées),

et les chambres funéraires construites, ou dolmens, composées

d’une grande dalle qui repose sur des piliers. La chambre peut être

rectangulaire, polygonale, circulaire, à couloir, à galerie.

Parfois une antichambre est isolée par une dalle-hublot percée

d’un grand trou rond («la fenêtre de l’âme»). Certains

dolmens sont recouverts d’un tumulus en pierres sèches nommé

cairn. Souvent, un même cairn contient plusieurs dolmens à couloirs

parallèles.

En France, et on le sait peu, le deuxième site en terme de mégalithes,

est la Lozère, et notamment l'alignement de menhirs des Bondons.

|

|

|

|

|

|

| Ces photos ont été gentiment mises à notre disposition par Bruno Marc le webmestre du portail du mégalithisme du sud de la France. Pour en savoir plus sur les mégalithes lozériens, visitez sa page Lozère et plus particulièrement sa page sur les Bondons ou son dernier livre : dolmens et menhirs en Cévennes | |

Grottes et avens

Les grottes formées naturellement se creusent de

différentes façons, principalement dues à l'action chimique

de l'eau et de ses composés. De telles cavités sont fréquentes

surtout dans les formations calcaires, particulièrement dans les régions

qui subissent des précipitations importantes. Dans ces régions,

l'eau de surface contient du dioxyde de carbone et des solutions aqueuses

d'acides provenant des constituants organiques du sol. En attaquant le calcaire

soluble, cette eau acide dissout et charrie le calcaire en solution. À

long terme, cela favorise la formation de cavités souterraines. La

profondeur de telles cavités dépend de la profondeur du niveau

des eaux. Si après plusieurs années inhabituellement humides,

le niveau des eaux monte, les anciennes cavités des grottes sont inondées

et de nouvelles grottes commencent à se former plus haut. De même,

pendant une longue période de sécheresse, des cavités

commenceront à se former plus bas, proches du niveau descendant des

eaux. Sur des milliers d'années, de telles fluctuations créent

des réseaux de grottes à plusieurs niveaux, où un cours

d'eau souterrain coule dans les galeries les plus basses.

En Lozère, les grands Causses sont donc propices à la formation

des grottes où on les appelle plus communément des "avens".

Certains sont particulièrement célèbres, l'aven Armand

et la grotte de Dargilan où l'abîme de Bramabiau.

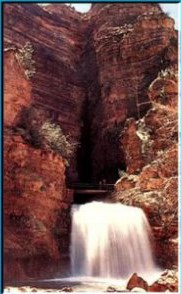

| L'abîme de Bramabiau |

Le gouffre du Mazel |

Au pied du Mont Aigoual, une rivière

souterraine jaillit soudain. Le bruit, amplifié par la résonnance

de la montagne fait penser au bramle d'un boeuf (BRAMABIAU). Ici encore on

trouve le travail du spéléologue E. MARTEL.

|

Situé sur la commune de Chasseradès, près du hameau du Mas, le gouffre de la Fontaine du

Pré de Mazel est un ensemble de galeries karstiques développées dans les petits causses jurassiques de Daufage - L'Estampe

- Le Mas, prolongements vers l'Est du Causse de Montbel, "blottis" sur le flanc Nord de la Montagne du Goulet, le long de

la faille du même nom.

Le gouffre a été découvert en 1950 et exploré à partir de 1951. Il présente plus de 5 km de galeries développées à l'horizontale,

dont certaines sont parcourues par une rivière souterraine. On peut y observer de nombreuses concrétions ainsi, que par endroits,

des cimetières de chauves-souris. Découvrez le gouffre du Mazel en photos S'inscrire pour la visite sur le site de Geolozere |

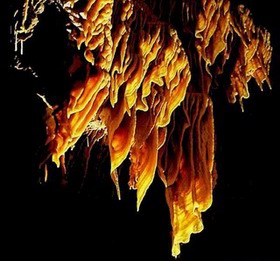

| L'aven Armand |

La grotte de Dargilan |

Situé sur le bord du Causse

Méjean, près de Hures la Parade et à proximité

de la ferme Caussenarde

de Hyélzas, l'aven Armand est accessible au public avec un funiculaire.

Sa taille permettrait d'y loger Notre Dame de Paris. Comme nombre de grottes,

il s'orne de concrétions calcaires qui forment une véritable

forêt.

L'aven fut exploré la première fois le 19 septembre 1897 par Louis ARMAND accompagné du spéléologue E. MARTEL. |

La grotte rose. Située sur

le Causse Noir, à l'aplomb de Meyrueis, elle fut découverte

en 1880 par M. SAHUQUET un jeune berger, puis, elle fut également

explorée par le spéléologue E. MARTEL.

Dargilan est aujourd'hui l'une des grottes les mieux

aménagées pour permettre une visite de qualité.

|

Météorite

Météorite, fragment d'un corps céleste qui a atteint

la surface de la Terre ou d'un autre astre sans être complètement

désintégré. Les météorites découvertes

sur Terre sont classées en familles selon leur composition : les météorites

ferreuses sont principalement constituées de fer, d'un faible pourcentage

de nickel et de traces d'autres métaux tels que le cobalt!; les météorites

pierreuses sont formées de silicates, et les ferro-pierreuses contiennent

des proportions variables de fer et de roches. On considère actuellement

que la plupart des météorites sont des fragments d'astéroïdes

ou de comètes. Cependant, de récentes études géochimiques

ont montré que certaines roches de l'Antarctique proviennent de la

Lune et de Mars, d'où elles ont été éjectées,

présume-t-on, par l'impact explosif d'astéroïdes. Les

astéroïdes sont eux-mêmes des fragments de planétoïdes.

Les météorites présentent en général une

surface alvéolée, et une croûte fuselée et charbonneuse.

Les météorites les plus grandes frappent la Terre dans un choc

terrible, engendrant d'énormes cratères.

La plus grande météorite connue, a un poids estimé à

environ 55 tonnes.

| La Lozère a sa météorite. Le 3 juin 1842, une météorite de deux kilos est tombée sur le Causse à Aumières. |

|

| Pour en savoir plus sur les météorites. | |

| haut de page | accueil | livre d'or | Association des amis de la Lozère |